「家族が要支援2と告げられた…」

この記事では、そんな方のために頼れる介護制度について分かりやすく解説していきます。

介護制度をどのように活用できるかを知っておけば、気持ちもだいぶ楽になり、計画も立てやすくなります。

少し複雑なところもありますが、図解も交えて解説していますので、ぜひ参考になさってください。

【要支援2】の方に役立つ制度①要支援1よりもサービス回数を多く利用できる

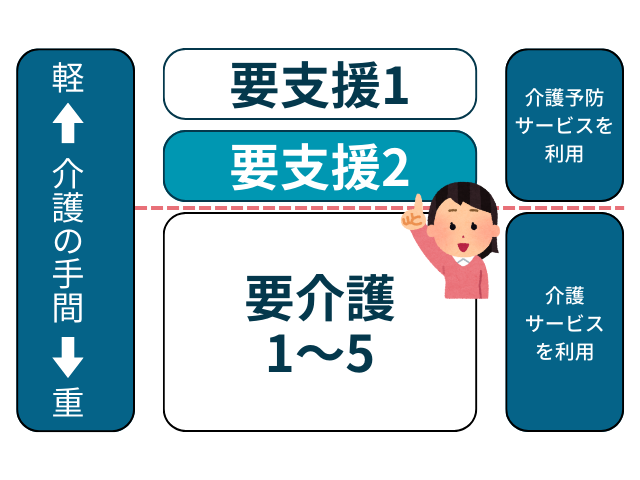

介護認定による介護度(以下:ランク)は介護にかかる手間を数字で表したものです。

以下の図のように、要支援1から要介護5のランクの中でも、要支援2は要介護1の一歩手前のランクとなります。

要支援2という状態は、介護の手間がすこしでも増えてしまうと、要介護状態になる可能性があるランクです。

しかし、家族のサポートや介護保険サービスなどをうまく活用することで、要介護状態を予防できます。

要支援2の状態とは?

要支援2とは、日常生活の基本的なこと(食事、トイレ、入浴など)は自立しているが、病気や加齢による体力や筋力の低下があり、家事を一人で行うのが大変な状態のことをいいます。

さらに転倒など、事故のリスクも高くなってきている状態です。人によっては約束を忘れることがある、薬の飲み忘れが出てくるなど、物忘れの症状も見られます。

さらに転倒など、事故のリスクも高くなってきている状態です。

人によっては約束を忘れることがある、薬の飲み忘れが出てくるなど、物忘れの症状も見られます。

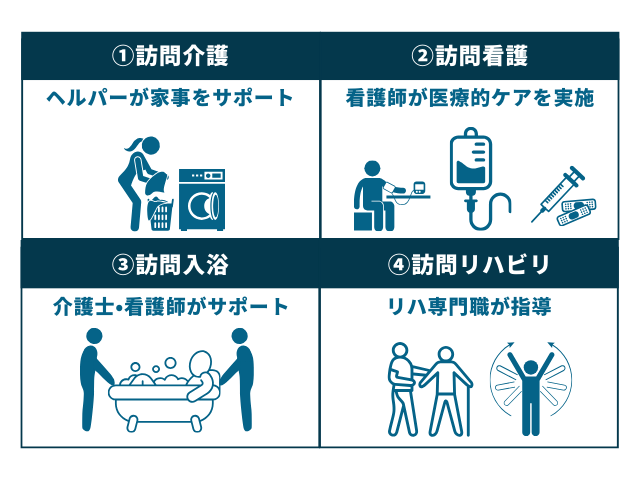

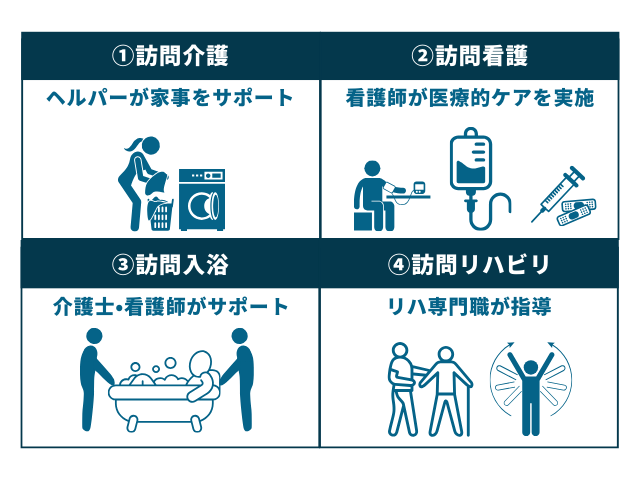

介護保険を適用して利用できる介護サービスは次のとおりです。

【訪問型サービス】自宅で受ける介護サービス

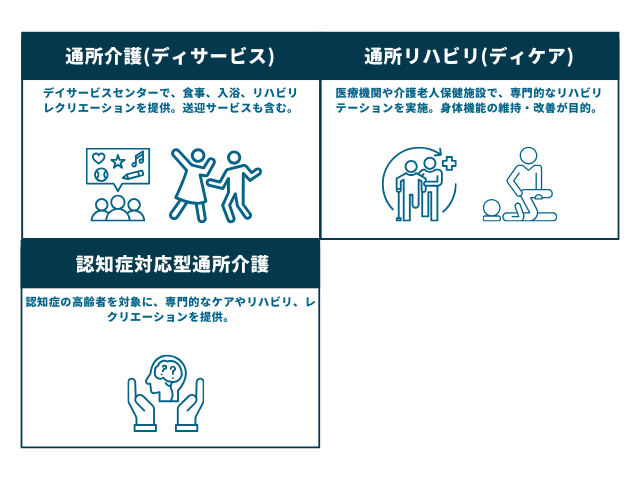

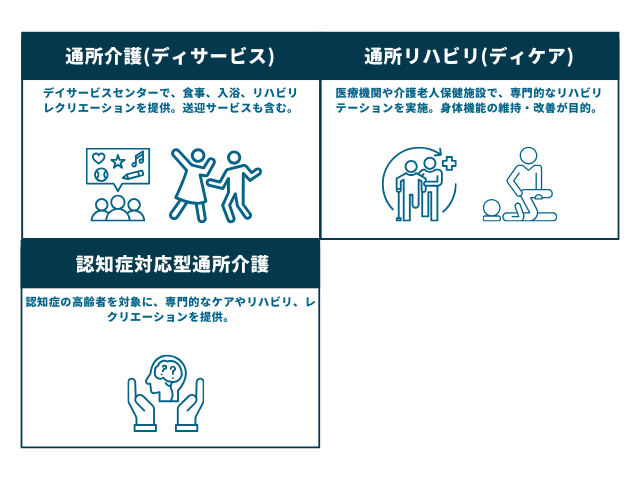

【通所型サービス】

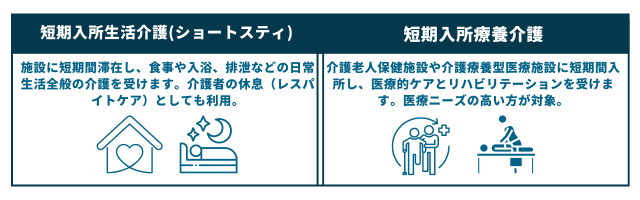

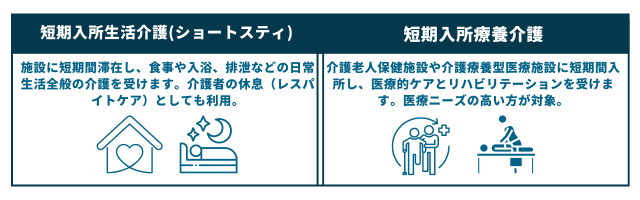

【短期入所型サービス】

【その他サービス】福祉用具関係

このように、要支援2でも様々な介護サービスが利用できます。

上記介護サービスの中でも利用が多い「訪問介護」「デイサービス」や要支援2から利用を始める方が多い福祉用具の「手すり」についても紹介・解説します。

【要支援2】の方に役立つ制度①訪問介護の利用で家族の負担を軽減

高齢者にとっては家事をこなすだけでも身体的・精神的な負担があり、それをサポートする家族にも負担が重くのしかかってきます。

また、訪問介護を利用することで、本人・家族共に負担が軽減でき、生活満足度の改善・向上に繋げることができます。。

訪問介護の制度について解説、次に訪問介護を利用するとしないとで、本人や家族の生活がどのように変わるかイメージしてください。

ここからは、訪問介護を生活に取り入れることで、本人や家族の生活がどのように良くなるかをイメージしながら読み進めてみてくださいね!

ここからは、訪問介護を生活に取り入れることで、本人や家族の生活がどのように良くなるかをイメージしながら読み進めてみてくださいね!

【制度名の概要】

訪問介護による家事支援(正式には「生活援助」)は、高齢者が在宅生活を送るうえで負担に感じる家事の一部をサポートしてくれる制度です。

具体的なサポート内容は、掃除・洗濯・買い物・調理・ゴミ捨てなどが含まれ、病気や身体の衰えにより、日常生活で負担となる家事をヘルパーが代行する形で提供されます。

要支援2の方は、訪問介護を週1〜3回利用することが可能です。

要介護認定が下りた方にはランクに応じて「支給限度基準額」という単位が設定されます。

(この記事では単位を「ポイント」と言い換えて説明をします。)

要支援2は「10,531ポイント」がひと月に設定され、このポイント内であれば訪問介護の家事支援を利用した1割〜3割の費用を支払います。

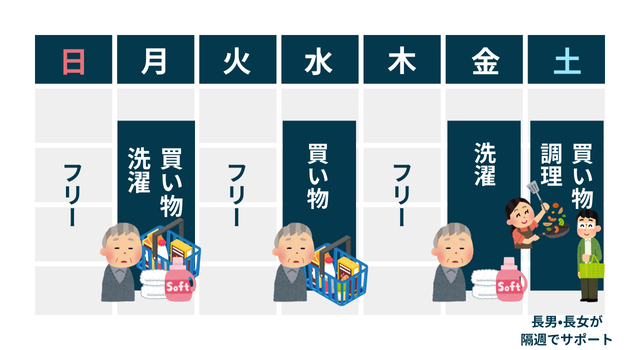

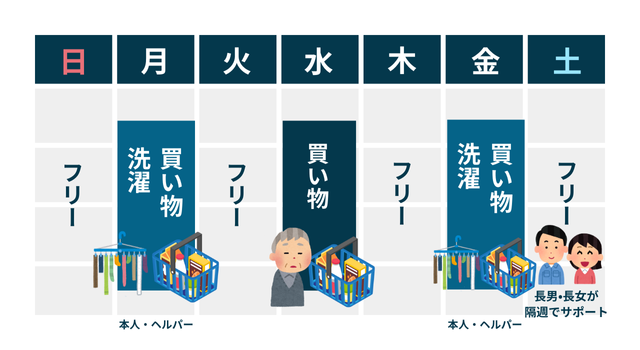

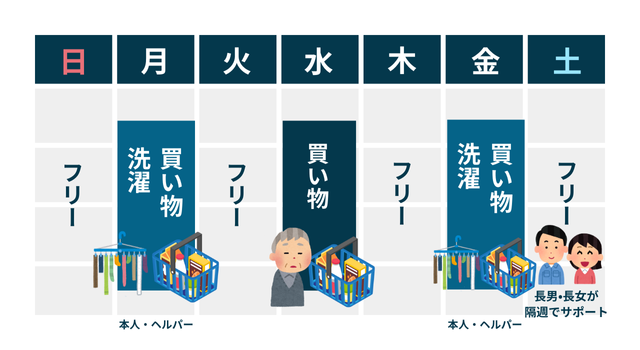

今回は要支援2の方が訪問介護を週2回の利用すると、どのような生活が送れてを送ることができ、介護予防につながるのかをモデルケースを用いて解説していきます。

【制度を使うことで生活がどう変わるか】

【前提条件】

- 男性 82歳 一人暮らし

- 要支援2 1割負担

- 体力や筋力が少しずつ衰え始めて生活を回すことが困難でサポートが必要。

- 認知症ではないが玄関で転倒した経験がある。

- 家族:妻は他界。

- 長男(隣市)、長女(隣県)はそれぞれ50代。車で30分ほどの距離。子育てが終わりつつあるが仕事はしている。隔週の土曜日にそれぞれが順番に訪問し家事をサポート。

制度を活用しなかった場合1日

80歳を超える男性には料理が難しく、水曜日の買い物でお弁当などの即席品を購入することがよくあります。

お弁当だけでは栄養面が心配であるため、なので長男と長女が週末の訪問で買い物、料理をします。

子育てが落ち着いてきた長男、長女が交代でサポートしてくれていますが、車で往復1時間、サポートに1日使う身体的、金銭的にも負担があり、月二回ずつとはいえサポートだけに時間を使うことはストレスにもなります。

子育てが落ち着いてきた長男、長女が交代でサポートしてくれていますが、車で往復1時間、サポートに1日使う身体的、金銭的にも負担があり、月二回ずつとはいえサポートだけに時間を使うことはストレスにもなります。

制度を活用した場合の1日

訪問介護を週2回利用

食の確保を本人とヘルパーに分担することで長男・長女の心理的な負担軽減が実現できます。

また、ヘルパーの一回の時間は45分〜1時間です。

洗濯物を回している間に買い物へ行ってもらい、戻ってきたときに洗濯物を干してもらう内容です。

訪問介護を週3回利用

月曜日に調理に使う食材を購入してもらい、水曜日に調理をしてもらう内容です。

弁当など即席品だけでは、栄養面が心配され、飽きも出てきます。

平日をしっかりと固めることで、土曜日に訪問する長男・長女の責任は軽くなり、外食や気分転換を目的にした外出ができるようになります。

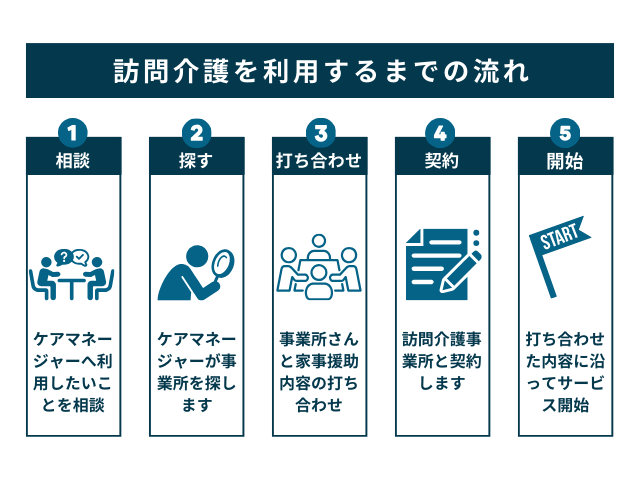

【制度利用までの流れ】

3の打ち合わせで、普段の家事のやり方を確認します。

各家庭の方法に合わせた家事を代行してくれるので、遠慮なく自分のやり方を伝えてください。

【制度を使ったときの平均的な費用(サービス利用料など)】

要支援・要介護のランクにはひと月に所持しているポイントのようなものがあります。

(正式には「支給限度基準額」という単位)

このポイント内で介護サービスを利用すれば、利用負担額が1〜3割となります。

(介護サービスを利用するほとんどの方は1割負担です)

要支援2の方には、ひと月10,531ポイントが設定され、このポイント内でサービスを利用します。

要支援2の方には、ひと月10,531ポイントが設定され、このポイント内でサービスを利用します。

要支援2の方に向けた訪問介護サービスは月額制(サブスク制)になっており、以下のような料金体系です。

- 訪問型独自サービス11:1,176円(週1回)

- 訪問型独自サービス12:2,349円(週2回)

- 訪問型独自サービス13:3,727円(週3回)

1割負担で要支援2の方が週2回の訪問介護を利用すると、ひと月あたり2,349円、週3回であれば、ひと月あたり3,727円がひとつ月の支払い料金となります。

※地域区分という地区町村ごとの生活費などの違いに合わせて自己負担額が若干異なります。(地域区分が最も高い地域は「東京都特別区(1級地)、最も低いのは東北地方など(7級地)」です)

【要支援2】の方に役立つ制度②デイサービス利用で身体機能を維持

要介護状態になることを予防する方法の一つとして、デイサービスが挙げられます。

デイサービスを利用することで、リハビリなどを通して、運動不足を解消し、社会参加により生活の満足度が上がる効果が期待できます。

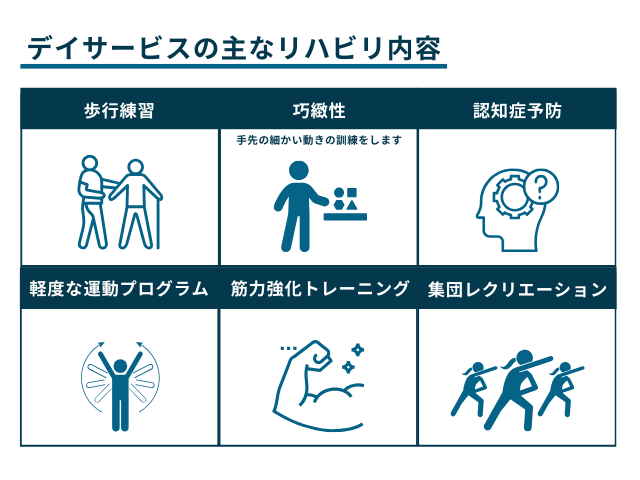

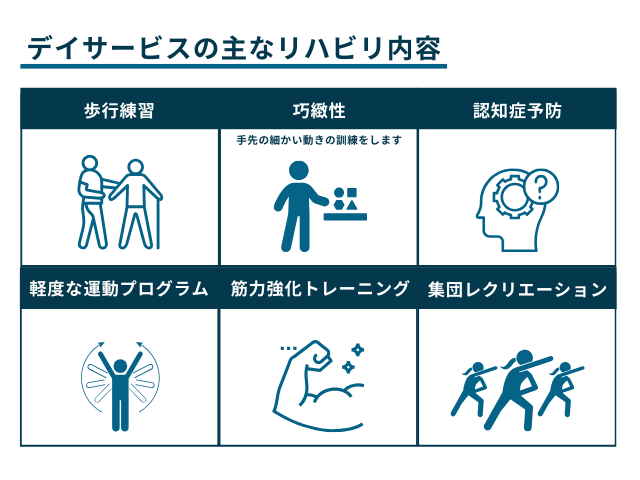

【制度名の概要】

デイサービスは要支援の方におすすめできる介護サービスです。

「1日型」「半日型」と利用時間で分かれており、「半日型」にはリハビリを専門としているデイサービスが多いため、意外に忙しい要支援2の方に「ちょうどいい利用時間」という声を耳にします。

訪問介護による家事支援が日常生活の負担を軽くしてくれる一方で、体の健康を維持するためには適度な運動が必要です。

さらに高齢になれば足腰が悪くなり、「元気になってもやることもない。」と、運動を面倒に感じてしまうもの。

でも、デイサービスに通うことで体力や足腰の筋力維持だけでなく、社会参加によって友達ができ、生活満足度が上がることもよくある話なんです。

半日型リハビリデイサービスは運動がメインとなりますが、風船バレーボールなどで笑いながら運動することが、ほかの利用者とのコミュニケーションをとるきっかけにもなっています。

その後に会話が盛り上がるのもよくある話です。

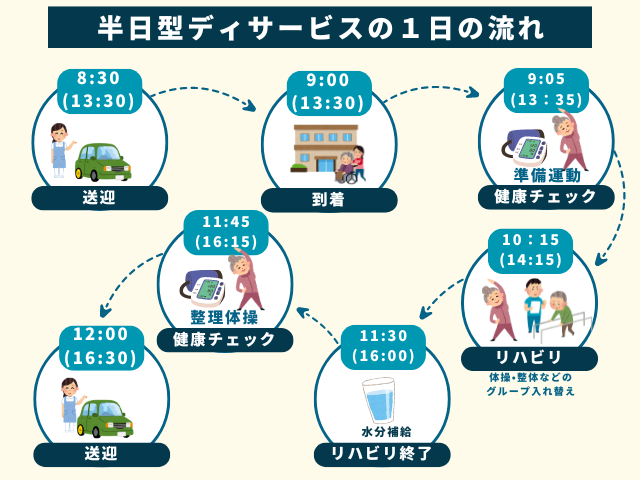

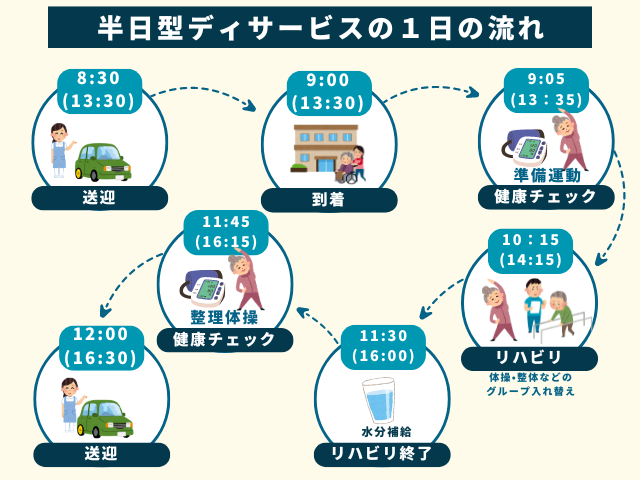

【半日型リハビリデイサービス・1日の流れ】

半日型リハビリデイサービスは「午前の部」「午後の部」に分かれていて、どちらかを選択することができます。

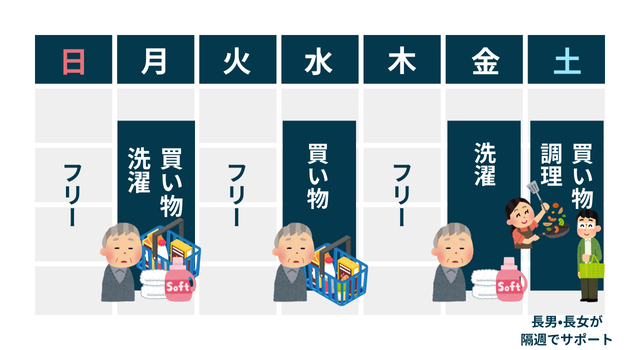

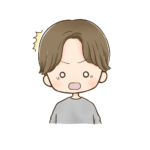

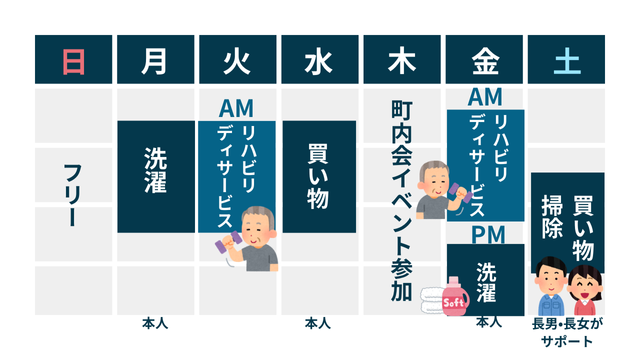

では、要支援2の方がデイサービスを週2回すると、生活がどのように変わるのか、先程と同じモデルケースを用いて紹介・解説します。

【制度を使うことで生活がどう変わるか】

ここでは、以下のような本人の状態・状況、家族の関わりをモデルケースとして、デイサービスを週2回利用することでどのように生活が変わるか比較してみます。

【前提条件】

- 男性 82歳 一人暮らし

- 要支援2 1割負担

- 体力や筋力が少しずつ衰え始めて生活を回すことが困難でサポートが必要。

- 認知症ではないが玄関で転倒した経験がある。

- 家族:妻は他界。

- 長男(隣市)、長女(隣県)はそれぞれ50代。車で30分ほどの距離。子育てが終わりつつあるが仕事はしている。隔週の土曜日にそれぞれが順番に訪問し家事をサポート。

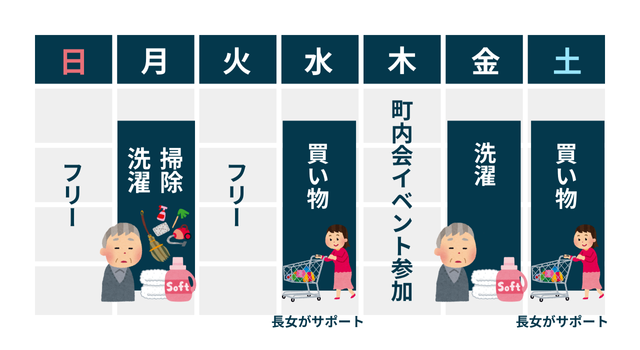

デイサービスを利用しない場合の1週間

運動はしていなく、社会参加は週一回、木曜日の町内会のイベントへの参加のみ。

運動不足による身体機能の低下で、長い時間歩けなくなってくる、家事ができなくなってくることが心配されます。

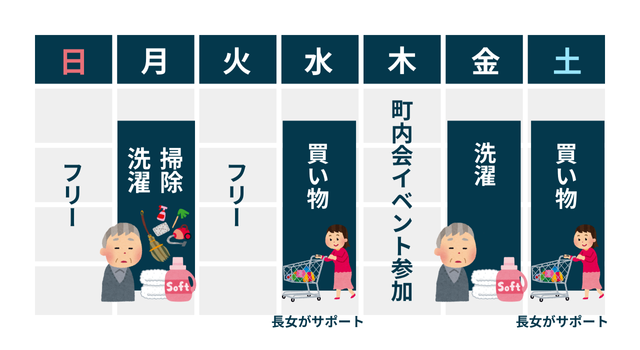

デイサービスを利用した場合の1週間

長年参加している町内会のスケジュールはそのまま、運動不足を解消するためにデイサービスを週2回利用します。

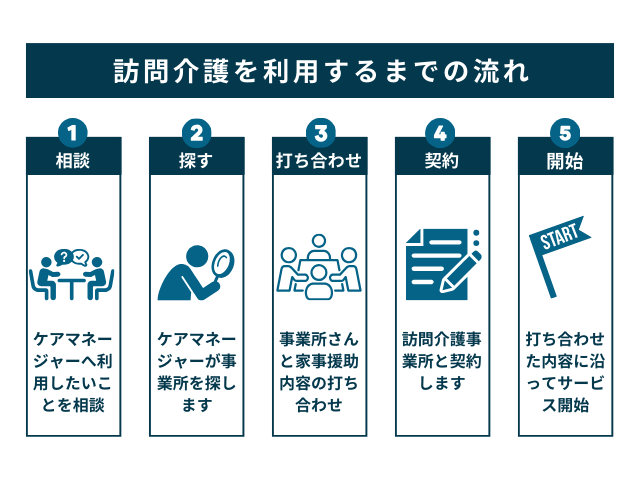

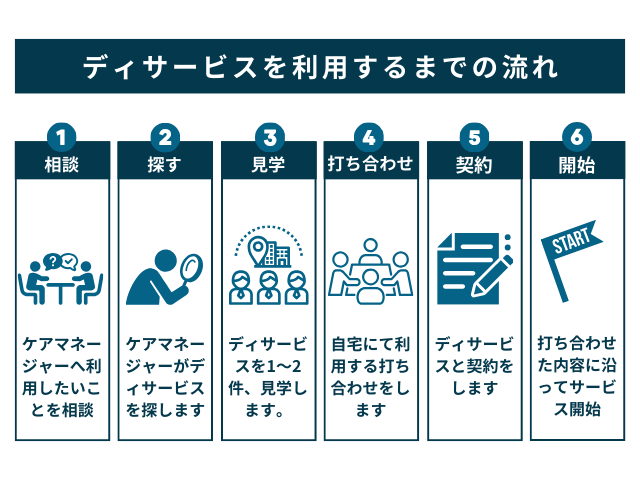

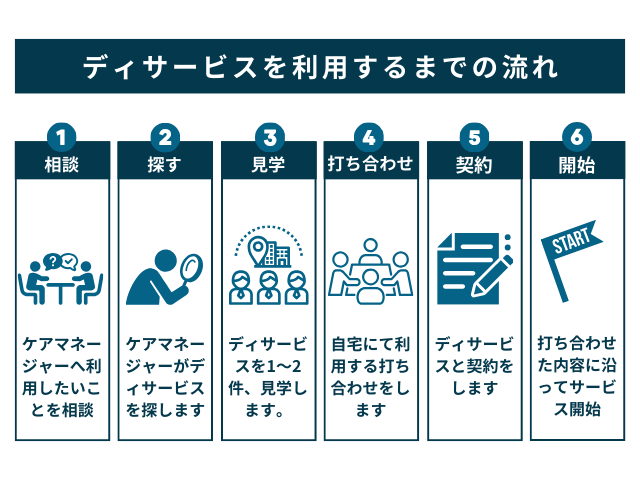

【制度利用までの流れ】

デイサービスを利用するまでの流れは、以下のとおりです。

補足:訪問介護も併用する場合は打ち合わせに訪問介護の方も参加します

3番目のデイサービスの見学は必ずしましょう。

見学をする上でのポイントは次の3つです。

- 利用を検討している曜日・時間に見学する

- 見学と合わせて、すこし体験させてもらう

- 2箇所は見学をする

利用を考えている曜日・時間を見学することで、先に利用している利用者の方々の様子を見ることができ、安心につながります。

また、利用のイメージをするためにも、見学と合わせて体験させてもらうのもおすすめです。

デイサービスは、施設によって雰囲気などが変わるため、複数見学・体験して決めるようにしましょう。

【制度を使ったときの平均的な費用(サービス利用料など)】

デイサービスの料金体系も月額制(サブスク制)となっています。

- 通所型サービスⅠ2:3,621円(週2回)

1割負担の要支援2の方が週2回の半日型リハビリデイサービスを利用すると、ひと月あたり3,621円が支払い料金となります。

また、デイサービスでは栄養に関するサポートをする「栄養改善加算」や口の中をチェックしてくれる「口腔機能向上加算」といったプラスアルファのサービスを行っている施設もあります。

利用する場合は、上記の料金にプラスされるので、見学時に確認しましょう

【要支援2】の方に役立つ制度③福祉用具の手すりを利用する

要支援2の状態は、転倒しやすい状態とも言えます。手すりや杖などを利用することで移動や段差の上り下りが安定し転倒リスクを下げることができます。

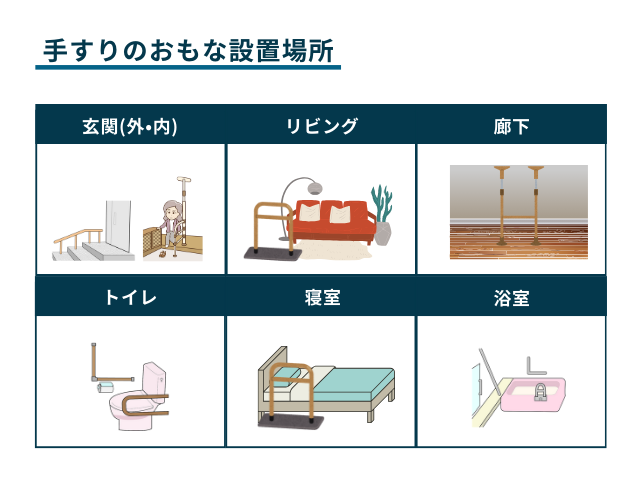

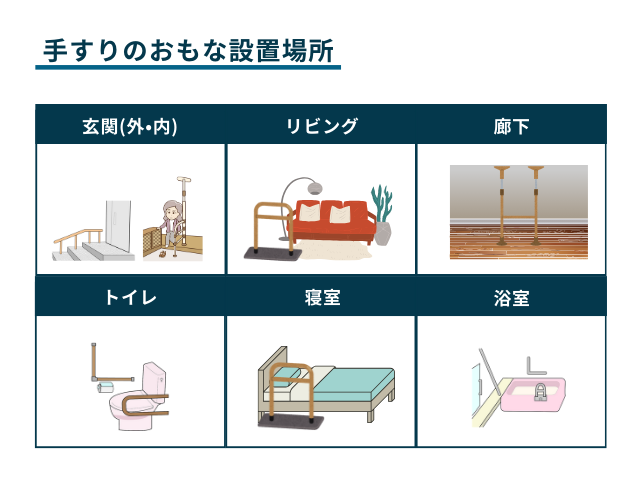

たくさんの種類がある福祉用具の中でも、もっとも利用しやすい「手すり」について紹介します。

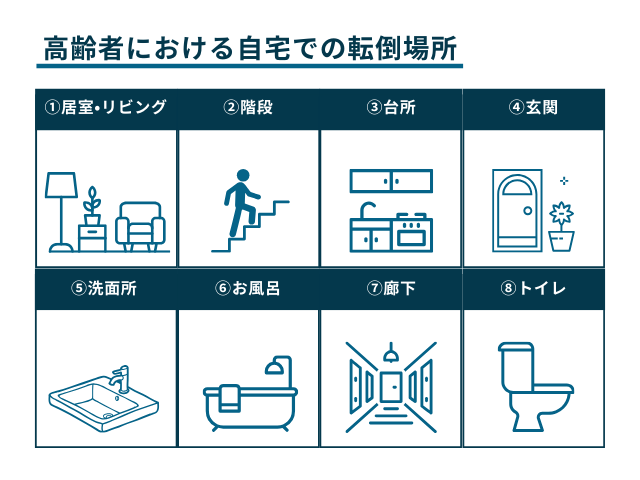

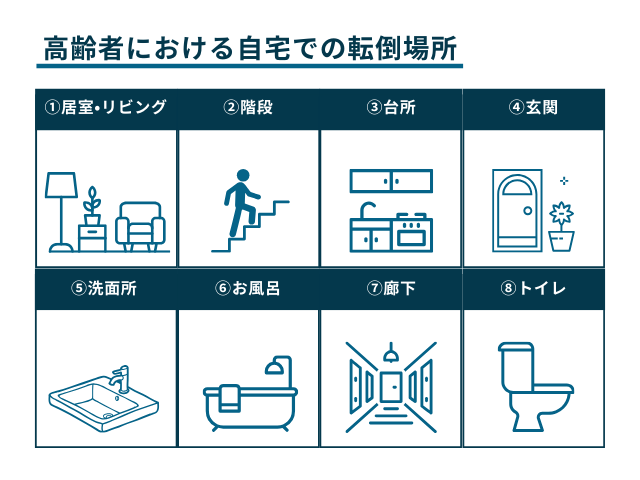

まずは自宅における高齢者の転倒しやすい場所についても、見ておきましょう。

参考情報サイト:健康長寿ネット

もっとも転倒しやすい箇所は「居室・リビング」です。

今回は「居室・リビング」での手すりの活用について紹介・解説をします。

今回は「居室・リビング」での手すりの活用について紹介・解説をします。

【制度名の概要】

福祉用具の手すりはレンタルとして利用をします。

手すりは家の中の様々な場所に工事不要で設置することができます。

手すりレンタルのメリット

手すりレンタルのメリットは、以下の4つがあります。

- 工事をしないため家が傷つかない

- 必要な期間だけ利用ができる

- 工事よりも金銭的な負担が少ない

- 故障などの変更は無料交換

例えば、1ヶ月以上の長期入院となった場合でも入院中の期間は費用が発生しません。

手すりレンタルのデメリット

手すりレンタルのデメリットには、以下の3つがあります。

- 場所を大きくとってしまう

- 種類・デザインが限られる

- 返却・交換が手間

レンタル品は安全性を確保するために重量があり、商品自体が大きく設計されています。

そのため、スペースを多く取ってしまい、狭い部屋や廊下への設置は難しくなる場合があります。

【制度を使うことで生活がどう変わるか】

リビングに手すりを設置しない場合と設置した場合を比較してみましょう。

手すりを設置しない場合

リビングは1日の内でもっとも過ごす時間が長い場所であるため、転倒する可能性が最も高い場所です。

手すりを設置しなかった場合、椅子やソファから立ち上がる際や、部屋を移動するときにバランスを崩し転倒する恐れがあります。

特にカーペットの端や座布団、ソファの端などはつまずくことが多く、転倒の原因としてあげられます。

手すりを設置した場合

リビングに手すりを設置することで、椅子やソファからの立ち上がりがスムーズになり、歩き出しの一歩が安定します。椅子やソファがなく、床からでも安定して立ち上がることができます。

手すりを設置する際にリビングの環境を見直すため、カーペットや座布団の位置を見直すことでさらに転倒のリスクを低くすることができます。

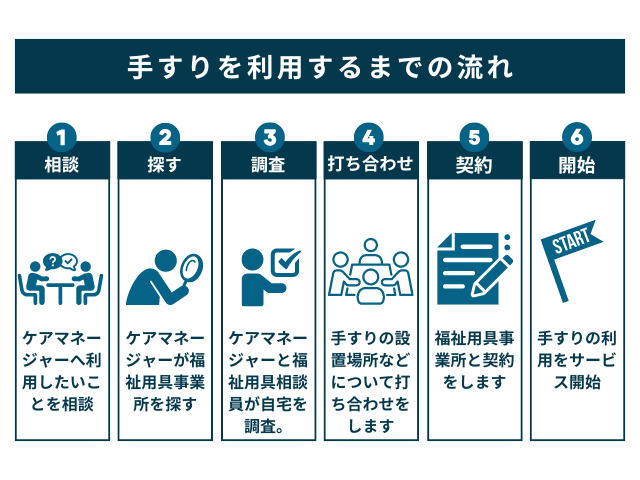

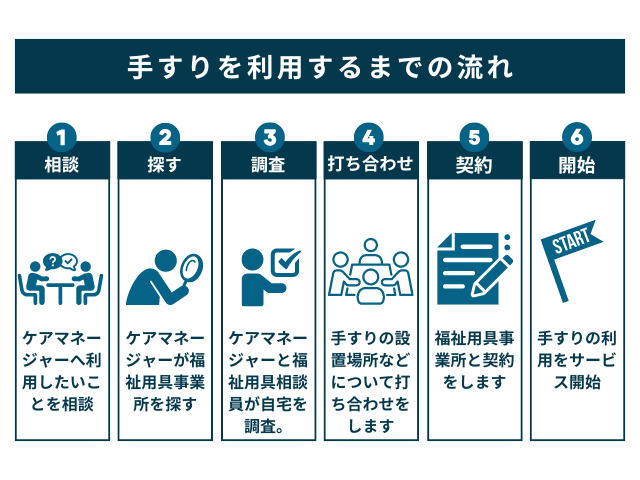

【制度利用までの流れ】

手すりの利用までの流れは、以下のとおりです。

手すりの利用が開始される前に、1週間ほどのお試し期間を設けていることが多くあります。

1週間お試し期間を経て、利用を続ける意向であればそのまま利用し、使い勝手が悪ければほかの手すりを紹介してもらったり、費用は発生せずに手すりを返却できます。

【制度を使ったときの平均的な費用(サービス利用料など)】

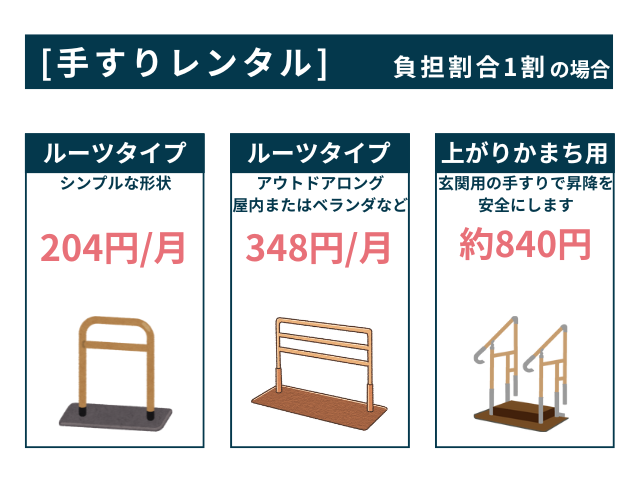

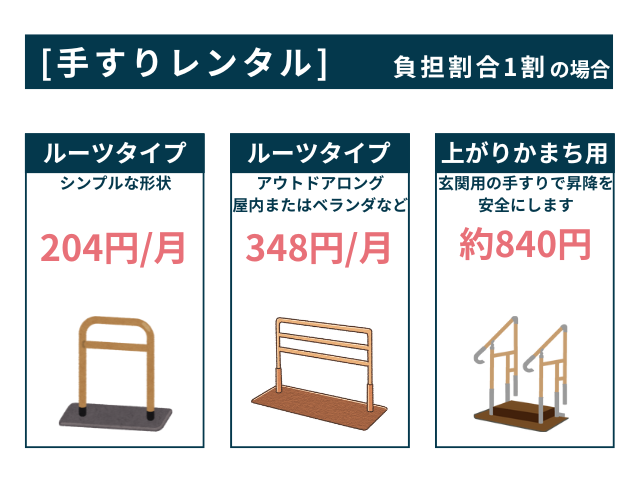

手すりのレンタルはひと月のいくらという料金設定で種類によって料金が異なります。

リビングにはルーツタイプというシンプルな形状を設置することが多いです。

そのほか、よく利用される手すりも紹介します。

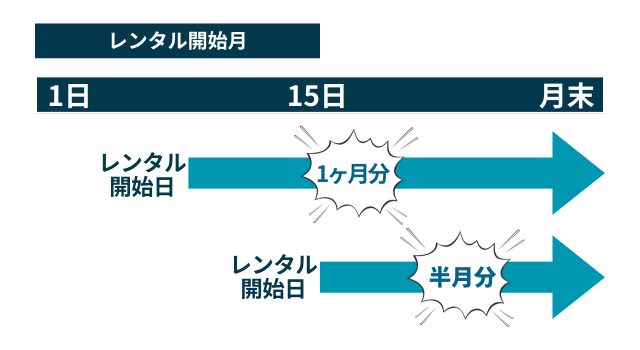

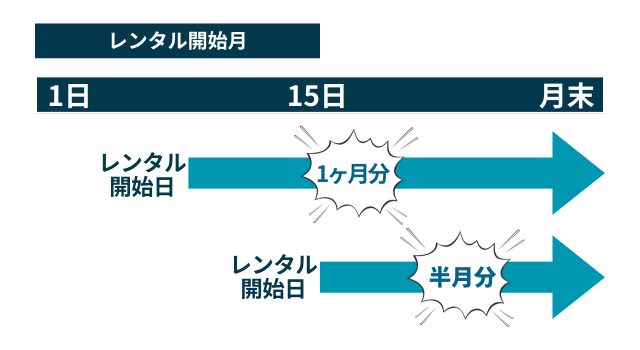

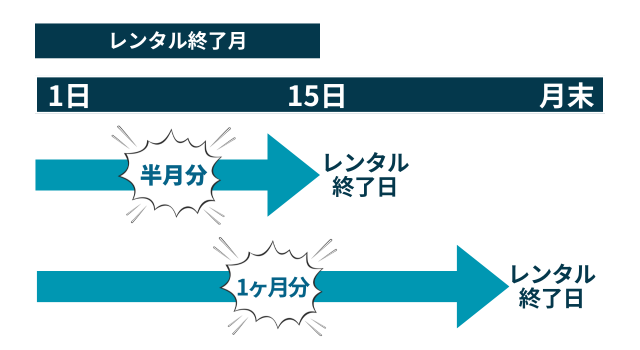

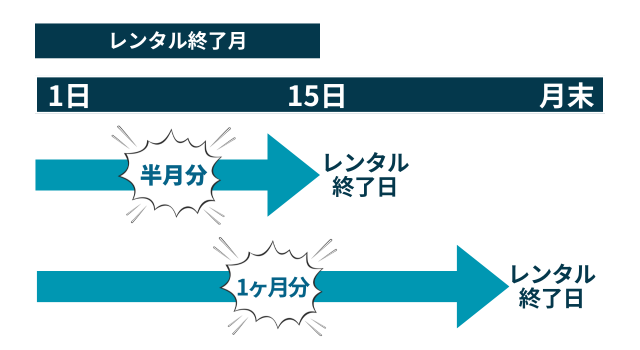

福祉用具のレンタル料金には、利用日数に応じた特別な料金形態が設定されており、具体的には、以下のようなルールがあります。

【1日から15日までの利用】

福祉用具を1日から15日までの期間で利用する場合、その月のレンタル料金は通常の半額となります。この短期間の利用でも、必要最低限の費用で福祉用具を利用できるため、短期的なサポートが必要な場合に便利です。

【1日から16日以上の利用】

一方、福祉用具を1日から16日以上の期間で利用する場合、その月のレンタル料金は1ヶ月分の料金が発生します。たとえ16日間だけの利用であっても、料金は1ヶ月分となりますので、長期間の利用を前提にした契約と同じ扱いになります。

この料金形態により、短期利用でも負担を軽減できる仕組みが整えられていますが、16日以上の利用では通常の月額料金が適用されるため、利用計画を立てる際に注意が必要です。具体的な料金や利用条件は、レンタル業者やケアマネジャーに確認すると良いでしょう。

まとめ

要支援2は自立できる状態ではありますが要介護状態の一歩手前であり、介護予防が欠かせません。

本人一人の力で介護予防を行うのは難しいため、家族や介護サービスの協力が重要です。

しかし、家族自身にも家庭の事情があり、親の介護や仕事のことや子育てなどで板挟みになってしまいやすいです。

訪問介護を利用することで、家族の介護負担が大幅に軽減されます。

そのため、家族が本人と過ごす時間をより有意義に使うことができるため、食事を共にしたり、外出を楽しんだりすることで、生活の満足度が向上します。

また、デイサービスや福祉用具の活用も、身体機能の維持や転倒リスクの軽減に役立ちます。

これらの制度を上手に活用することで、要支援2の状態を維持し、より充実した在宅生活を送ることができるでしょう。

家族との楽しい時間を増やすためにも、早めのサポート導入を検討してみてください。

コメント