「家族が要介護1と告げられた…」

この記事では、そんな方のために頼れる介護制度について分かりやすく解説していきます。

介護制度をどのように活用できるかを知っておけば、気持ちもだいぶ楽になり、計画も立てやすくなります。

少し複雑なところもありますが、図解も交えて解説していますので、ぜひ参考になさってください。

要介護1は本格的な介護へ向けての準備段階

要介護1の認定を受けると、家族としては「いよいよか…」と漠然とした不安がうまれることがあるのではないでしょうか。

この段階で、これから介護にかかる費用や認知症が悪化した時のことや日常生活への不安などはもちろん、「他に考えておくべきことはないか?」という見えない不安もどんどん大きくなっていきます。

ですが、大きな不安を持たなくても大丈夫です。

多くの場合、要介護1という介護度は「これから先やってくる本格的な介護」に向けての準備段階と考えて問題ありません。

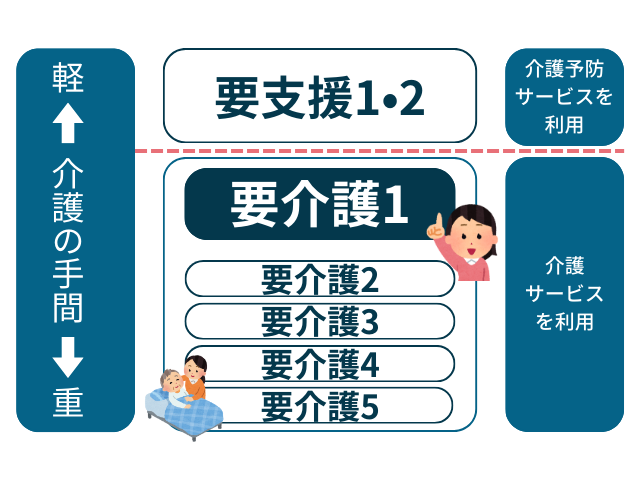

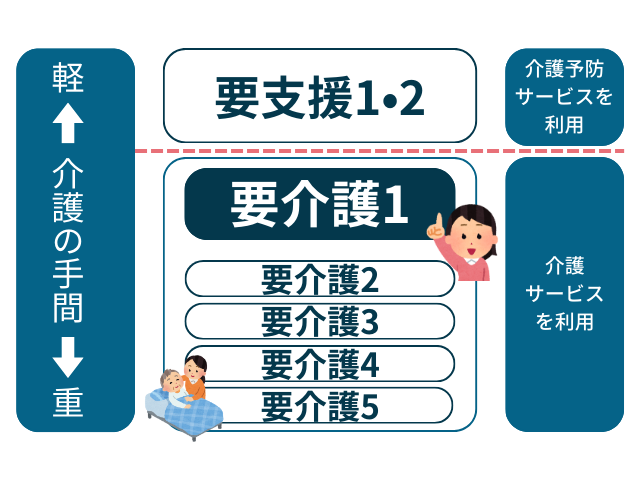

介護度は(以下:ランクと言い換えます)介護にかかる手間を数字で表したものです。

以下の図のように、ランクの全体像を確認して要介護1がどのあたりに位置するのか頭の中で整理しましょう。

図を見てわかるように、要介護1はランクの中では状態が軽いほうです。

事故や病気により、突然状態が悪くならない限りランクが突然に重くなることは考えにくい状態です。

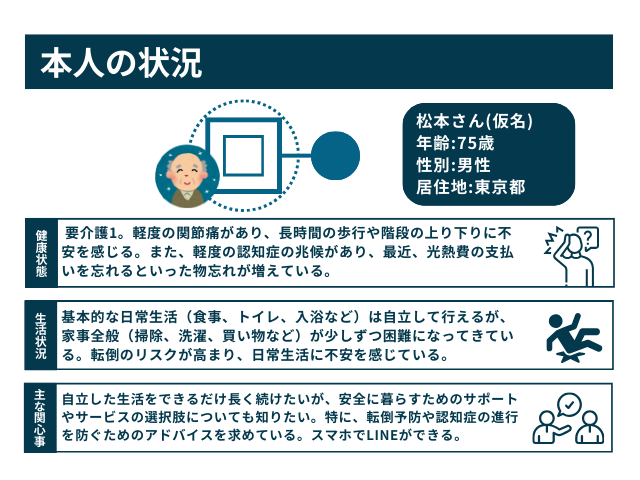

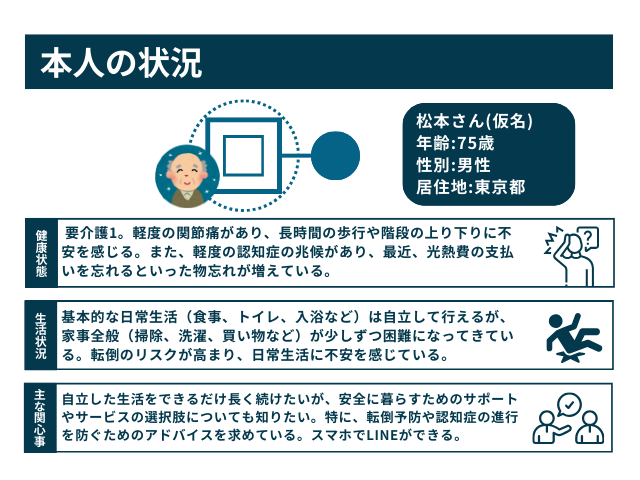

要介護1の状態とは?

要介護1の状態とは、食事、トイレ、入浴、買い物、料理、洗濯などの日常的なことは一人で行えるものの、病気などにより転倒が増えたり、買い物で重たいものを持つことが難しくなるなど、身体機能の低下がみられる状態です。

また、薬の飲み忘れや同じものを繰り返し買ってしまうなど、軽い認知症状も現れる場合もあります。

要介護1は、家族が対応しなくてはいけないことの準備や確認をし始めるタイミングだと考えましょう。

特に認知症状が現れてくると、今までは考えられなかった行動をとるなど、いろいろと厄介なことが増えるため、イライラするなどストレスが大きくかかります。

要介護1の認定を受けたこの機会に、ご家族は次のような点を考える必要があります。

- 固定資産税など未払いがないか

- 自宅修繕など安全管理

- お金の使い方

- 本当はやりたかったこと

- 延命治療の意向

これらは、本人と一緒に考えなくてはいけない大切なことですよね。

とはいえ、家族は仕事の都合や遠方にすんでいる場合などで、話し合う機会を設けることは簡単ではありません。

そこで活用すべきなのが、一定期間仕事を休むことができる「介護休業」という制度です。

【要介護1】の方に役立つ制度①介護休業

【制度の概要】

【介護休業とは?】

介護休業とは、仕事をしている家族が、要介護状態となってしまった本人を介護するために、一定の期間、仕事を休むことができる制度のことをいいます。

さらに、介護が必要だけど、仕事を休めない方を支えるために要件を満たせば給付金も支給される仕組みとなっています。

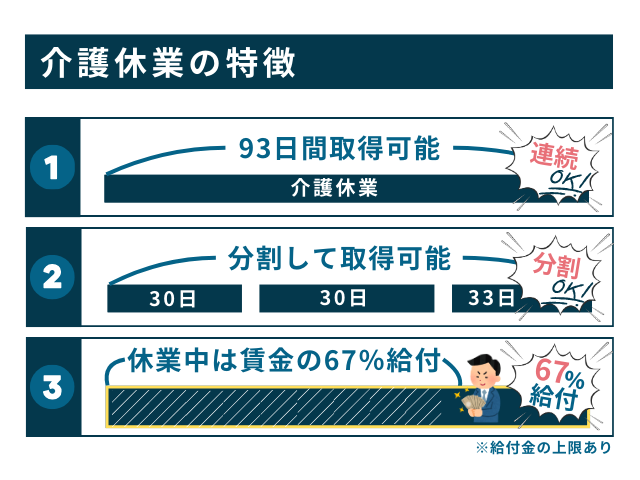

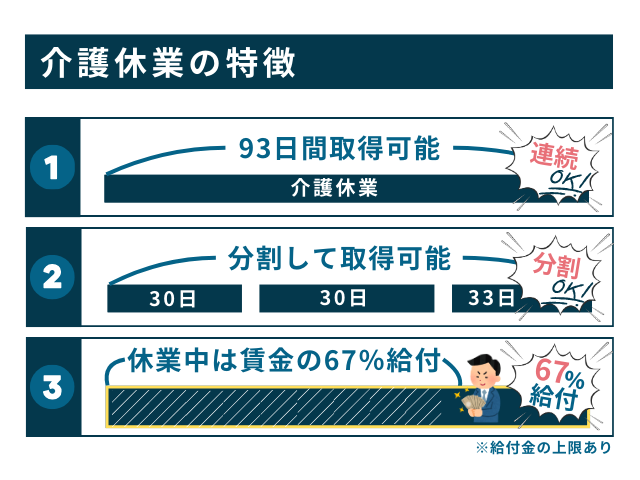

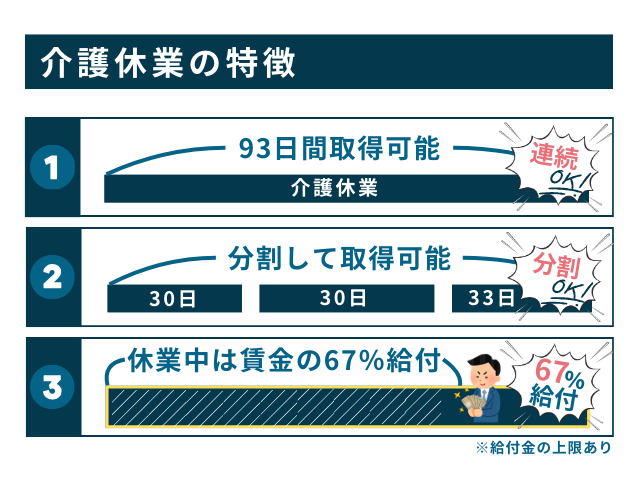

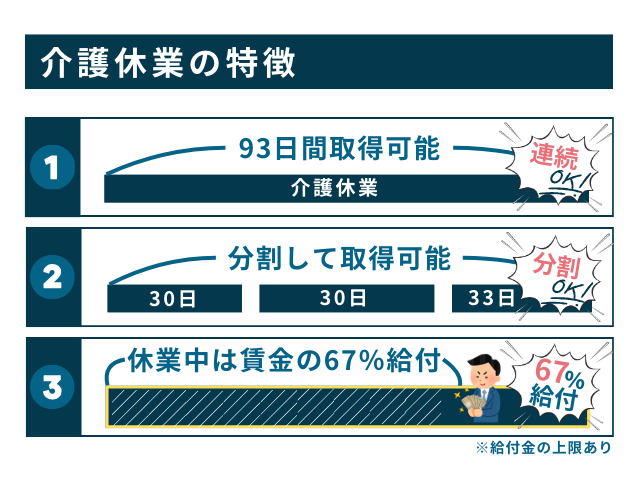

介護休業の特徴は次のとおりです。

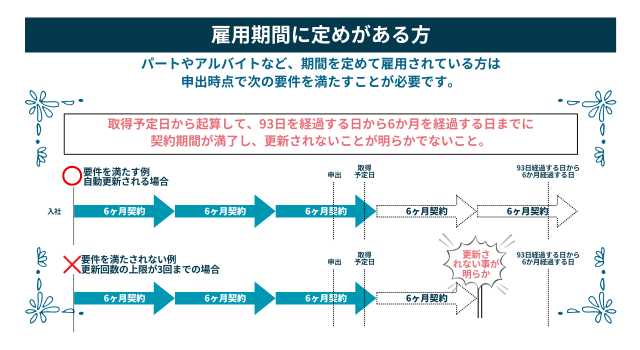

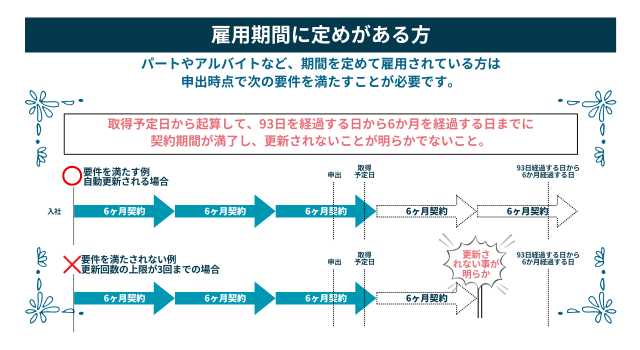

介護休業取得に必要な要件や申請手続きは、以下のとおりです。

参考サイト:厚生労働省「介護休業について」

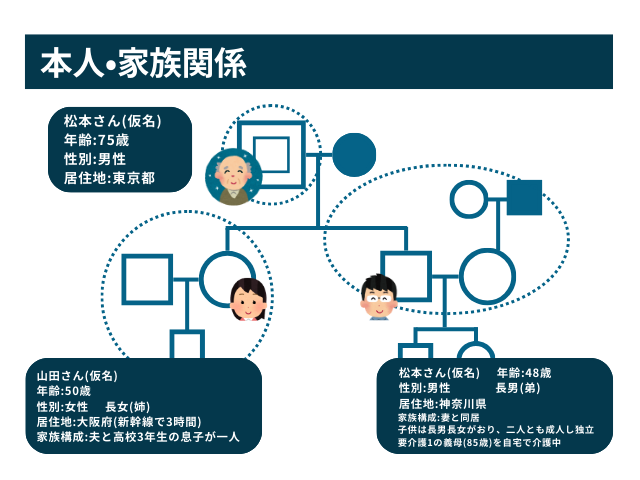

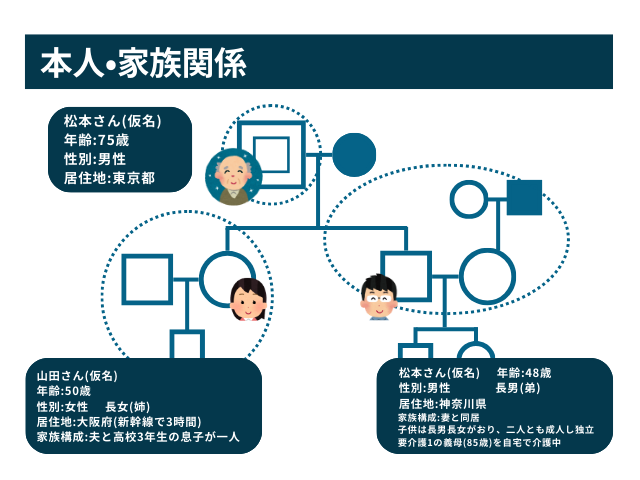

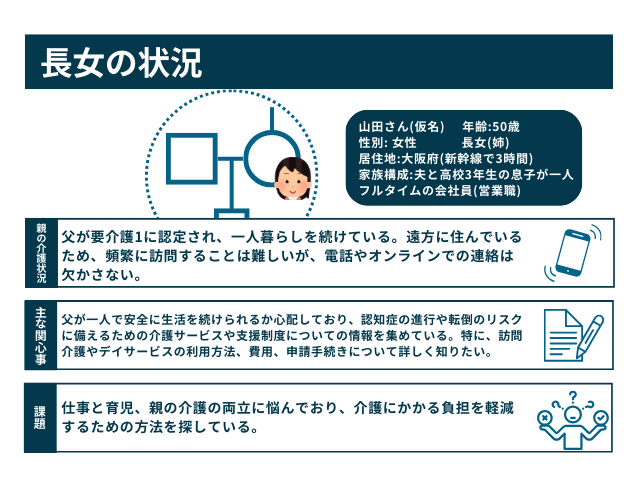

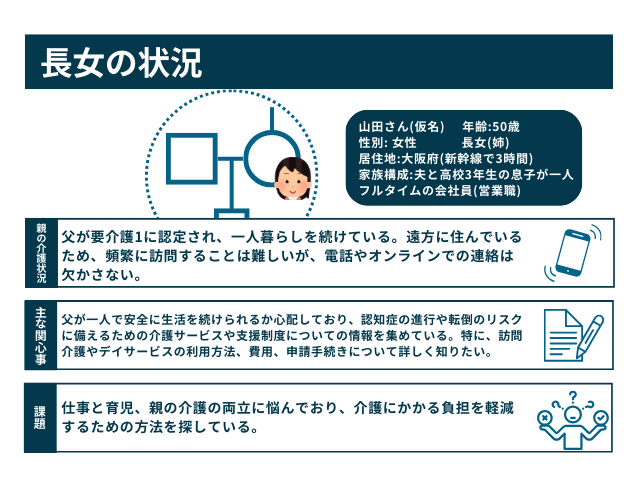

仮想の家族を事例に解説します。

【制度を使うことで生活がどう変わるか】

今回のようなモデルケースで介護休業を活用した場合としなかった場合を比較してみます。

本人は基本的な日常生活は自立していますが、光熱費の未払いや保険証をなくすなど物忘れが出てきており、この先、症状が進行した場合のことが心配です。

介護休業を活用しない場合

光熱費の未払いで電気が止まったり、保険証を無くした時の再発行の手続きを長男がしています。

介護以外のことについても本人が把握しておくべきことなのに分かっていなかったり、出かける準備ができていない等のトラブルが起こるたびに、対処をしなくてはいけない状況です。

長女より近くに住んでいる長男が対応していますがストレスが溜まり、長女も申し訳ない気持ちになります。

介護休業を活用した場合

これにより、まとまった期間、本人の介護準備に専念できるため、生活状況や体の状態や、認知症状が把握できます。

また、長男もこの機会に時間を作り、今後の介護生活について三人で話し合う機会を設けることができます。

このように、介護休業の制度を活用することで、しっかり介護と向き合うことができます。

使える制度は、できるだけ活用していきましょう。

介護休業を活用するにあたって抑えておくべきポイント

家族の関係性や関わり方、可能であれば介護施設への考え方や想いなどをまとめておきます。

また、認知症状が進行した場合について話し合っておくことが重要です。

認知症状が進むと正しい判断ができない、記憶障害で覚えていないなど、生活に様々な支障が出てきます。

紙に書いて写真で保存するなど、形に残して家族で共有しておくと良いでしょう。

次に、要介護1の方に認知症状が現れ、金銭管理などが難しくなった場合に役立つ制度を紹介します。

特に、家族サポートが頻繁にできない方は、活用するのがおすすめです。

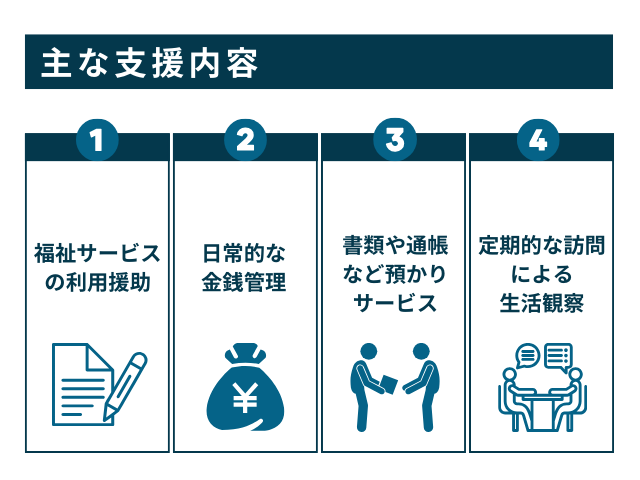

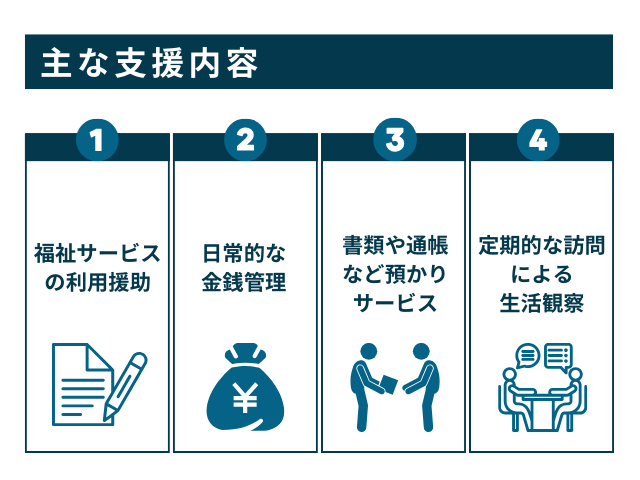

【要介護1】の方に役立つ情報②日常的な金銭管理などをサポートしてくれる制度『日常自立支援制度』

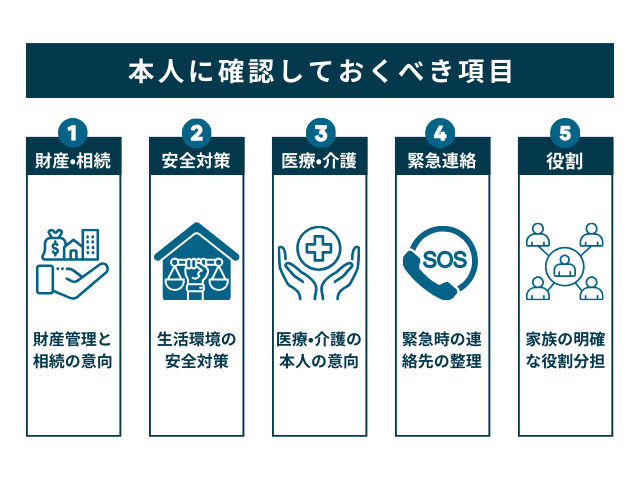

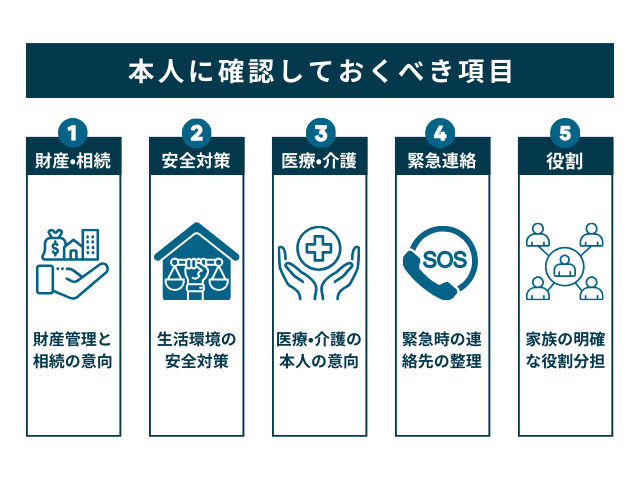

制度紹介に進む前に、軽い認知症状が現れたときに本人に確認しておくべき項目があります。

認知症状が進行すると、本人の正確な意図や本心がわからなくなるため、医師の診断書や法的な確認事項が必要となり、手続きが非常に遅くなる可能性が出てきます。

特に財産管理と相続の意向は家族間でトラブルになる可能性が高いため、早めに確認しておくことが賢明です。

認知症の初期では財布を無くしたり、小銭の支払いができなくなる、保険証を無くすなど大切なものの管理ができなくなることで本人はパニックとなってしまいます。

そして、家族に連絡がきた時にはすでに物が無くなっている場合が多く、家族が探し回ることになりかねません。

【制度名の概要】

社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業」とは?

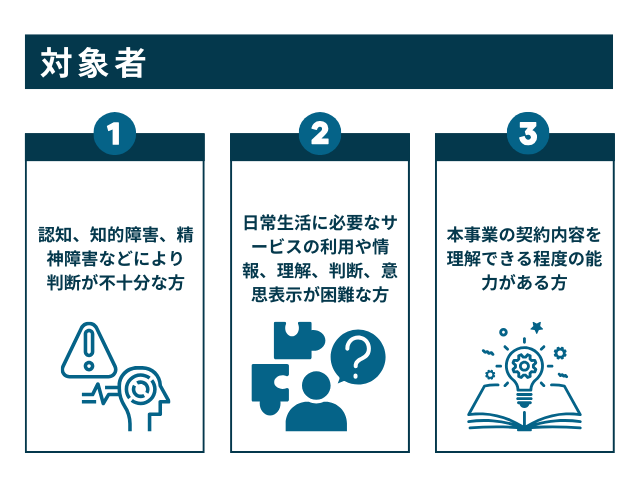

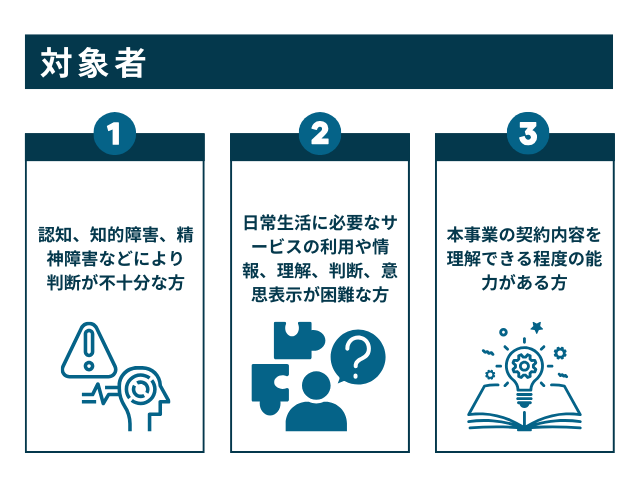

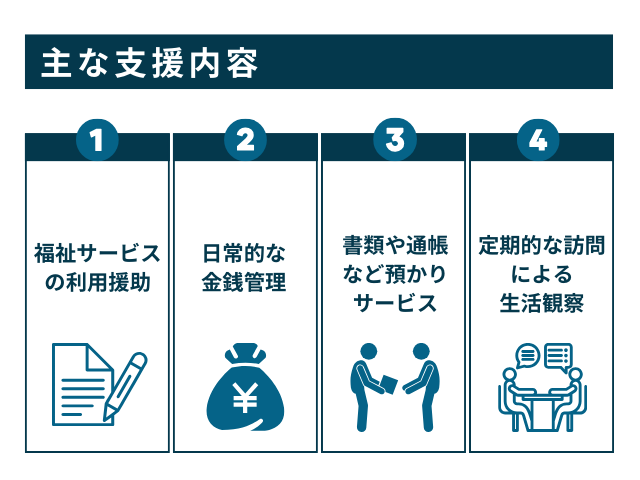

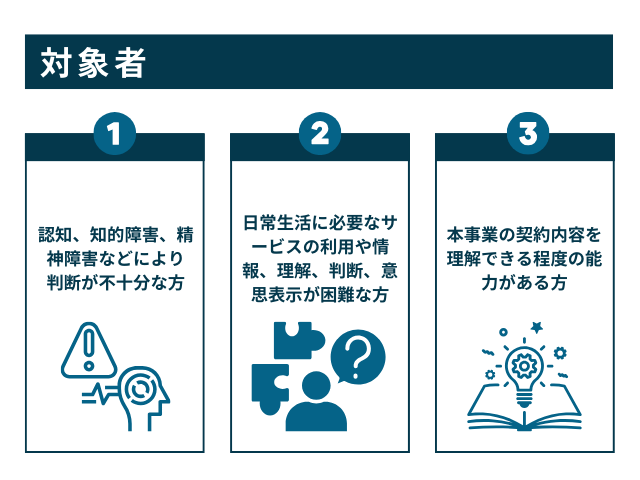

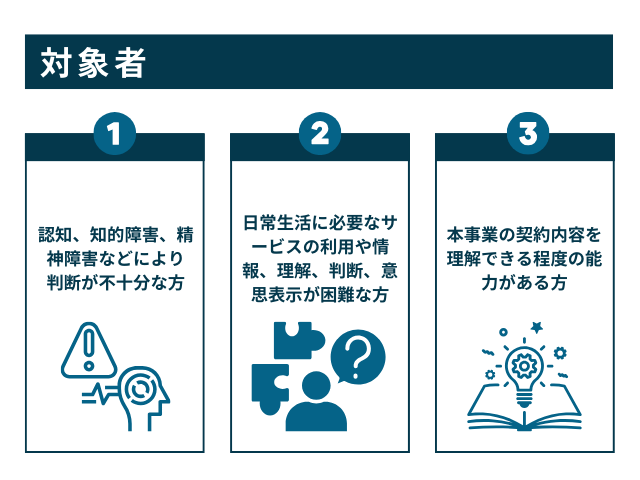

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者など、判断能力が不十分な方が地域で自立した生活を送れるよう支援する制度で社会福祉協議会とは民間の非営利組織です。

(実は新一万円札の渋沢栄一が初代会長となり創設された「中央慈善協会」の後継組織なんです。)

全国すべての都道府県・市町村に設置され、地域福祉推進の中核的な役割を担っています。

日常生活自立支援事業とは次のような概要です。

【日常生活自立支援事業を使うことで生活がどう変わるか】

日常生活自立支援事業を活用しなかった場合

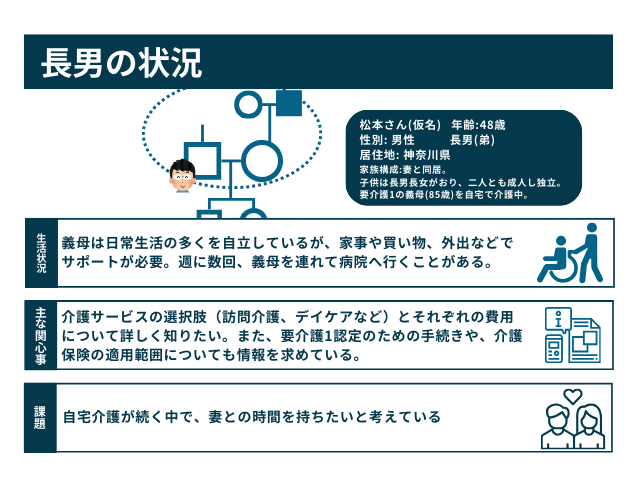

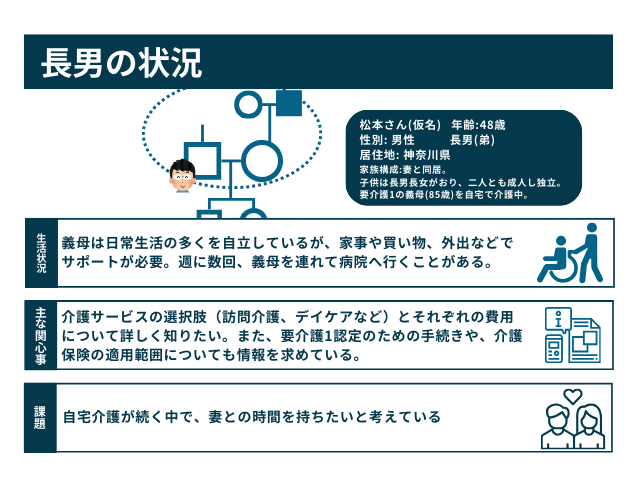

都内に住んでいる松本さん(男性)は、一人暮らしをしており、光熱費の支払いを忘れるなど物忘れの症状が見られます。

長女(姉)と長男(弟)は父のことを気にかけて、支払いの郵送先の変更を提案しますが、本人は自分で支払いたい気持ちが強く、譲ってくれません。

長女は大阪に住んでいるため、神奈川に住む長男が月に一度、車で1時間かけて様子を見に行きながら支払いのサポートも行っています。

姉と弟の仲は良好ですが、姉は毎回サポートしてくれている弟に対して申し訳なく感じています。

弟自身も、今は月に一度の支払いサポートで済んでいますが、認知症状が進行し、通院忘れなどでサポートの機会が増えるのではないかと心配しています。

日常生活自立支援事業を活用した場合

社会福祉協議会の担当者が月に一度訪問し、光熱費の支払いサポートをしながら、松本さんとコミュニケーションを取って生活の様子や認知症状についても観察してくれます。

これにより、長女は長男への申し訳なさを感じることもなくなり、長男は重要な責任から解放され、都合を調整しながら本人の様子を見に行くことができます。

また、今後、介護サービスの利用を増やす際にはケアマネジャーとの打ち合わせや契約が必要となりますが、このような打ち合わせは平日に行われることが多く、家族の参加が難しい場合が多いです。

【制度利用までの流れ】

日常生活自立支援事業を利用する流れは次のとおりです。

- 社会福祉協議会に相談(受付)

- 相談・打ち合わせ

- 支援計画の作成

- 契約

- サービスの開始

社会福祉協議会は全国全ての市町村に設置されています。

本人だけでなく、家族が直接問い合わせすることも可能です。

管轄の社会福祉協議会を探すには

『本人の住民票がある市区町村 社会福祉協議会』で検索をしてみてください。

(例)『〇〇市 社会福祉協議会』

電話で問い合わせ相談をします。本人の生活状況や認知症状に加え、家族状況も伝えるとなぜ第三者のサポートが必要なのかが伝わります。

電話相談のあとは、本人の判断能力がどの程度なのかを評価するため、専門知識を持った担当者が自宅を訪問し聞き取り調査を行います。

軽い認知症状がある場合でも、人によってはプライドが傷つくことがありますので、問い合わせの際に、本人の性格についても伝えておくと良いでしょう。

聞き取り調査のあと、どのような支援をどのくらいの頻度で行うかを担当者といっしょに考えます。

支援内容と頻度が決定したら、本人と家族からの同意を得て契約し、サービスの開始となります。

【制度を使ったときの平均的な費用(サービス利用料など)】

ただし、地域や提供されるサービス内容によって多少の変動があります。

例えば、書類の預かりサービスを利用する場合は、別途保管料がかかる場合があります。

要介護1の方は介護保険サービスの利用も可能です。

ヘルパー、デイサービスなど代表的な介護保険サービスがあります。

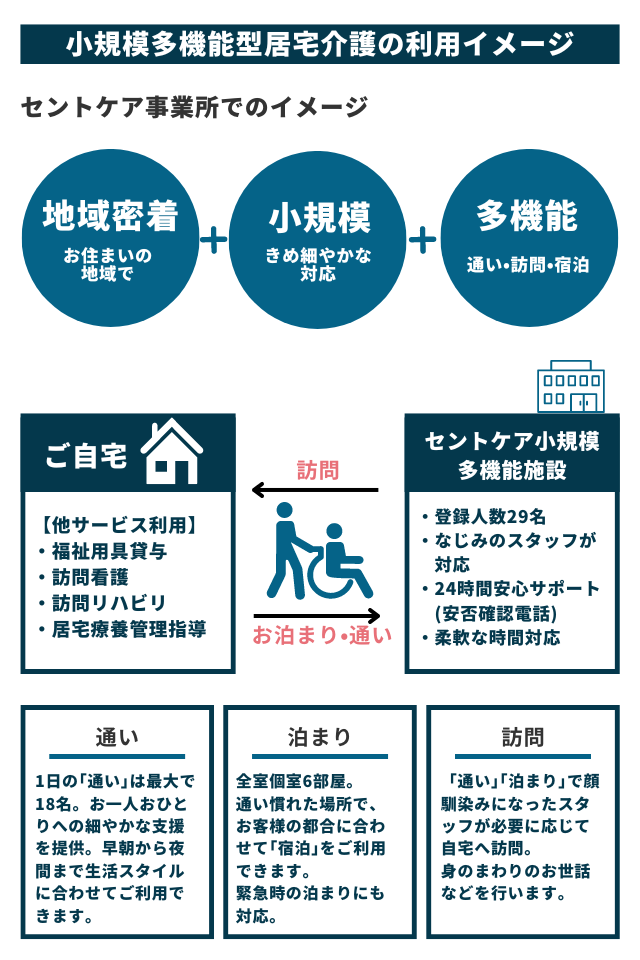

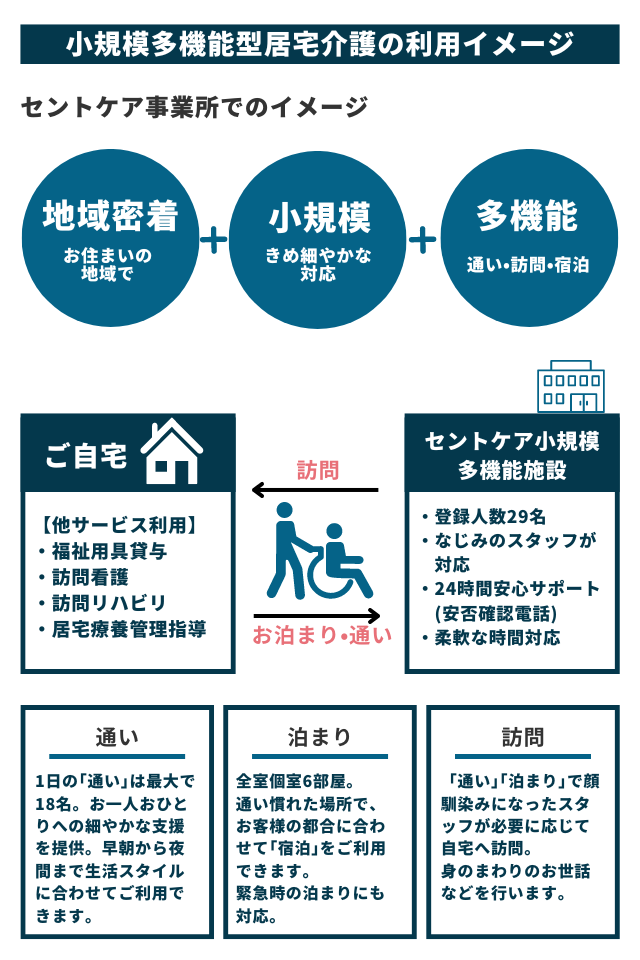

今回は手続きの手間が少ない『小規模多機能型居宅介護』について解説・紹介します。

【要介護1】の方に役立つ制度③ヘルパー、デイサービス、お泊まりの3つがセットになった施設『小規模多機能型居宅介護』

要介護1で一人暮らしの方が安心して在宅生活を続けられる選択肢として、『小規模多機能型居宅介護』があります。

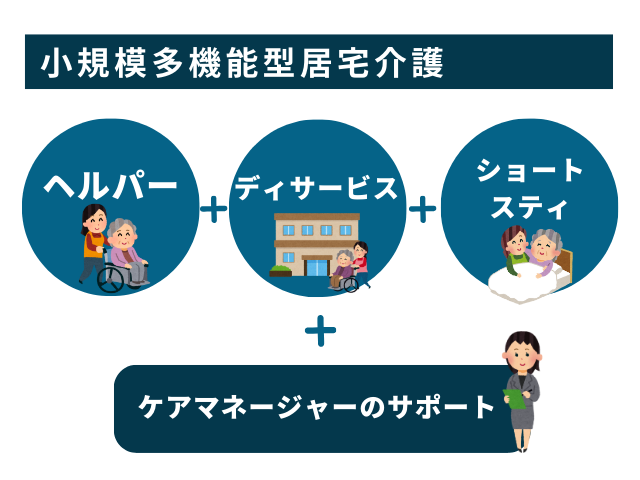

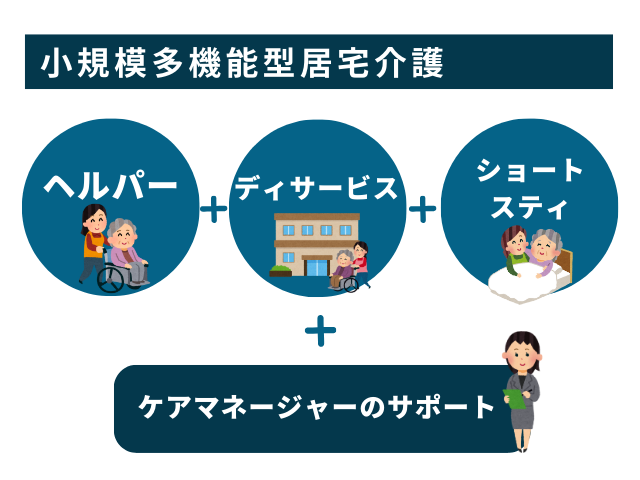

当サービスは、以下の3つがセットになった介護保険サービスです。

- ヘルパー

- デイサービス

- お泊まりができるショートステイ

そんな方へおすすめする介護保険サービスの一つです。

【制度名の概要】

小規模多機能型居宅介護とは、自宅で生活を送りながら以下3つのサービスをセットで利用できる介護保険サービスです。

- ヘルパー

- デイサービス

- ショートステイ(お泊まり)

在宅介護サービスであるため、施設に入所するというわけではありません。

買い物で困っている場合:週1回ヘルパーに買い物へ行ってもらう

外出の機会が減ってきている場合:週2回、デイサービスに通って社会参加したり、運動をする。

体調不良などで一人が不安なとき:1泊2日の宿泊をする

1つの事業所でへルパー・デイサービス・ショートステイ(お泊まり)が月額定額制(サブスク)で利用できる介護保険サービス

小規模多機能型居宅介護のメリット

- ヘルパー、デイサービス、ショートステイ(お泊まり)の3つがセットになっているため本人に関するの情報共有がスムーズ

- そのため、顔馴染みのスタッフにより、安心してサービスを受けることができる

- 24時間364日のサポート

- 体調不良、生活状況に応じて介護サービスの増減が可能

- 料金が一定額であるためサービスの回数による変動がない

3つのサービスがセットになっているので手続きや情報共有の手間が少なくなります。

※夜間の緊急対応は電話対応だけの場合があるので、事前に確認が必要です。

※サービスの回数には介護ランクによって上限があります。

小規模多機能型居宅介護のデメリット

- サービスの回数が少なすぎると割高に感じる

- 一つだけのサービスを変更することができない

- 施設の数が少ない

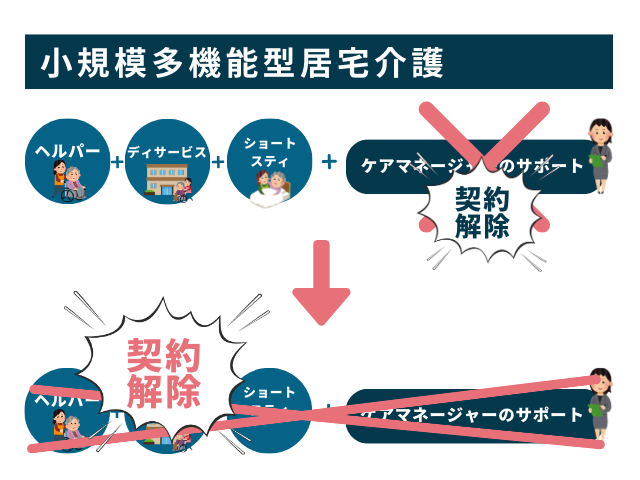

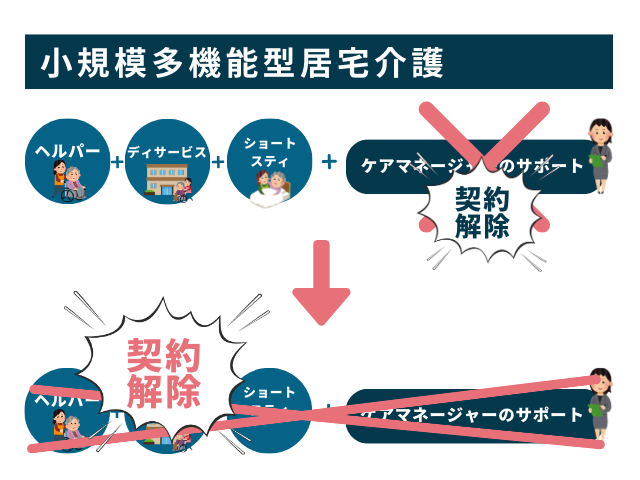

小規模多機能型居宅介護はヘルパー、デイサービス、ショートステイの3つのサービスプラス、ケアマネジャーをまとめてお願いする介護保険サービスです。

この4つのうち一つでも変更を進めることになると、小規模多機能型居宅介護そのものと契約を終了する必要があります。

小規模多機能型居宅介護は「ヘルパー」「デイサービス」「ショートステイ」の3つのサービスがセットになっていて、これらをまとめて仲介してくれる「ケアマネジャーのサポート」が付いている介護保険サービスです。

契約の中の一つでも変更を進めるとなると、小規模多機能型居宅介護そのものと契約を終了する必要があるため、変更しづらいのが注意点です。

一方で、小規模多機能型居宅介護ではなく、個々にヘルパー、デイサービス、ショートステイを利用する場合は、各事業所と契約を結ぶ必要があります。

各事業所を探したり、契約手続きの仲介などは、必ずケアマネジャーが行ってくれるので、本人や家族が全てを行う必要はありません。

介護保険サービスを利用する際は、必ずケアマネジャーが仲介をしてくれます。

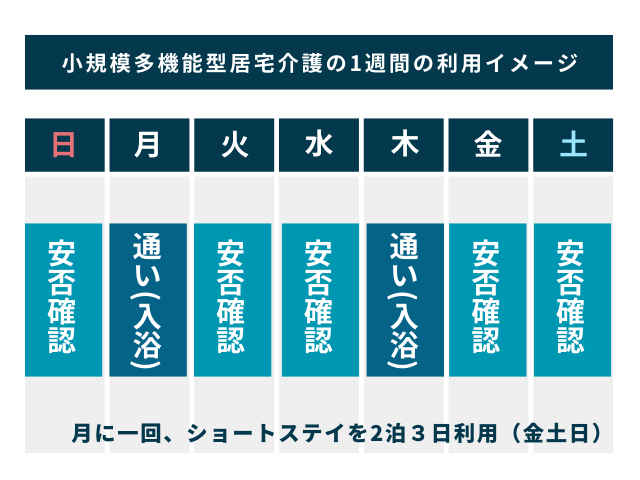

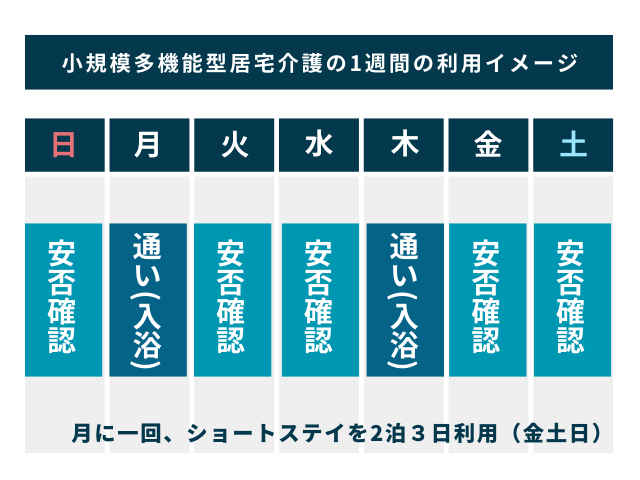

【小規模多機能型居宅介護の利用イメージ】

生活状況に合わせてサービスを組むことができますが、まずは1週間の大まかなスケジュールを決めます。

小規模多機能型居宅介護を利用した場合

小規模多機能型居宅介護はヘルパー、デイサービス、ショートステイの3つを柔軟に組み合わせてケアを受けることができます。

1週間の利用イメージ図では、ヘルパーによる安否確認が週5回、デイサービスの利用が週2回、ショートステイは月に1回(2白3日)の利用です。

ヘルパーは主に安否確認です。体調確認、室温確認、水分補給の促し、食事準備(弁当を温める程度)など10分前後の時間でサービスが提供されます。

デイサービスでは、自宅と施設間の送迎、体調確認、適度な運動、昼食、入浴サポートなどの支援があり、要介護1の方は週2〜3回の利用が限度です。

家族が同居している場合は、家族の介護休みを設けるために月に一回程度の利用をする方が多いです。

これらのサービスを契約一つで行えるため、手続きの手間はかなり省略されます。

この時の対処法は、利用日を変更することくらいなので、注意しましょう。

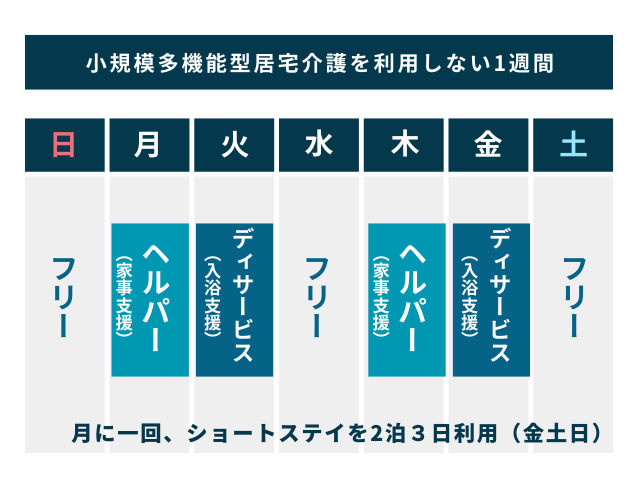

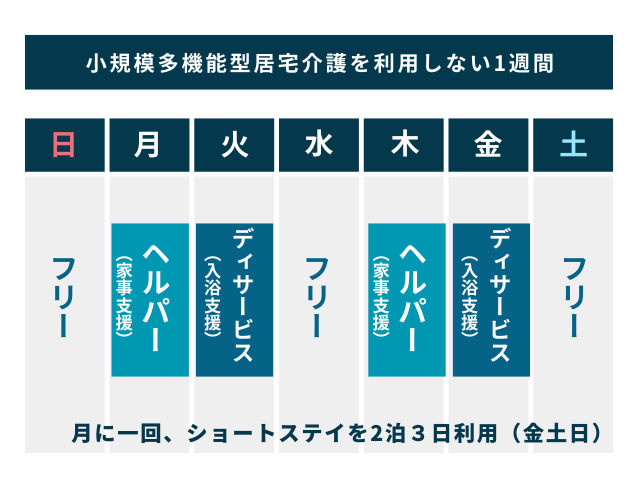

一方、小規模多機能型居宅介護を利用しない場合の1週間を見比べてみましょう。

小規模多機能型居宅介護を利用しない場合

買い物や掃除、洗濯といった1回1時間程度の家事支援を行います。

デイサービスでは小規模多機能型居宅介護とほぼ変わりない内容でサービスが提供されます。

自宅と施設間の送迎、体調確認、適度な運動、昼食、入浴サポートなどで、要介護1の方は1〜3回程度利用する方が多いです。

また、ショートステイの利用も小規模多機能型居宅介護と同様で任意です。

「ヘルパー、デイサービス、ショートステイ」それぞれと契約や打ち合わせをする必要がありますが、ケアマネジャーが仲介してくれるため、本人や家族に面倒な手間はありません。

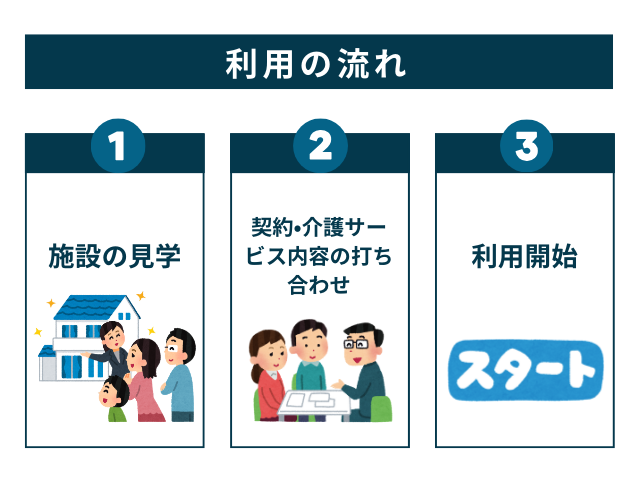

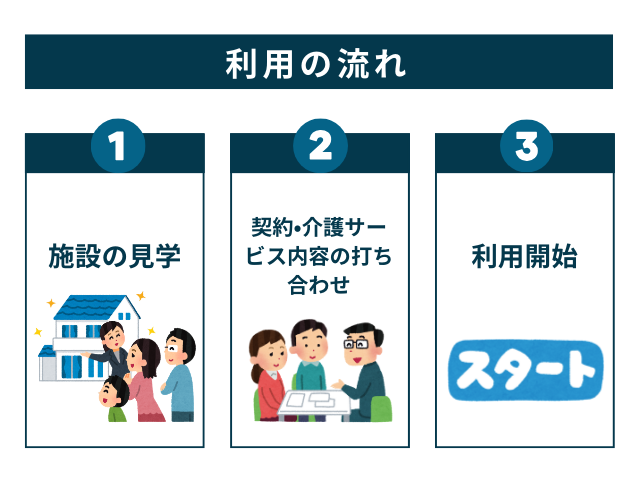

【小規模多機能型居宅介護の利用開始までの流れ】

小規模多機能型居宅介護の利用開始は2つのルートで考えられます。

- ケアマネジャーが付いている

- ケアマネジャーが付いていない

すでにケアマネジャーが付いている場合は、小規模多機能型居宅介護の利用ついて相談してみましょう。

現在、ヘルパー、デイサービス、ショートステイの3つを利用している場合は、各サービスを丸ごと小規模多機能型居宅介護へ変更する必要があり、さらに担当ケアマネジャーも変更となります。

また、ケアマネジャーがついていない場合は、以下の2つの探し方があります。

- 本人の住んでいる近くに設置されている地域包括支援センターへ相談をする方法

- インターネットで「地域名 小規模多機能型居宅介護」と検索をする方法

小規模多機能型居宅介護が見つかった後は以下の流れになります。

【小規模多機能型居宅介護の費用(サービス利用料など)】

小規模多機能型居宅介護の利用料金について紹介します。

小規模多機能型居宅介護は定額制となっており、1ヶ月の基本利用料金が決まっています。

要介護1(1割負担)の場合の基本料金が10,458円です。

- 「加算」小規模多機能型居宅介護の体制によって加算を設けられています。

(例:「認知症加算:認知症の利用者に対して手厚いケアを提供する場合に算定されます」) - 「食事代」デイサービスの昼食やショートステイ利用時の食費(朝昼夕)

- 「宿泊代」ショートステイ利用時の部屋代

- その他「オムツ代」など

基本料金と各項目を組み合わせて、要介護1の方が小規模多機能型居宅介護を1ヶ月利用した場合の料金例は次のとおりです。

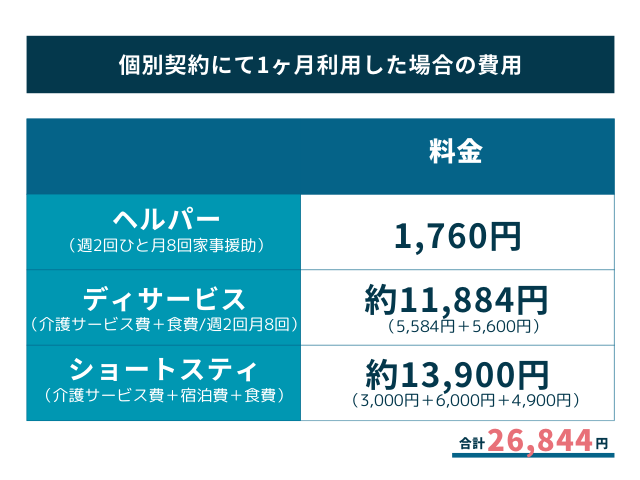

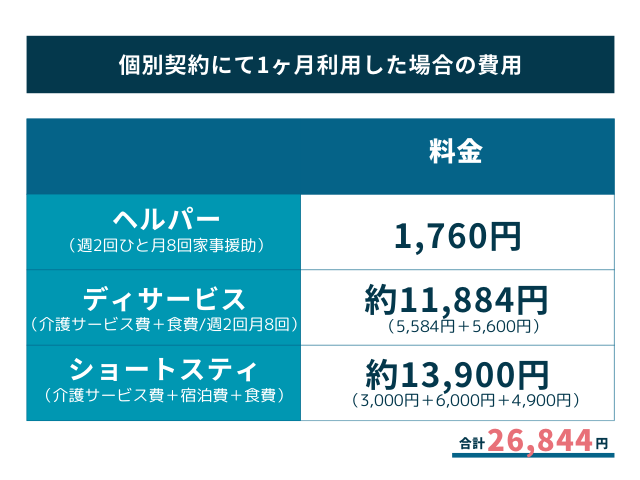

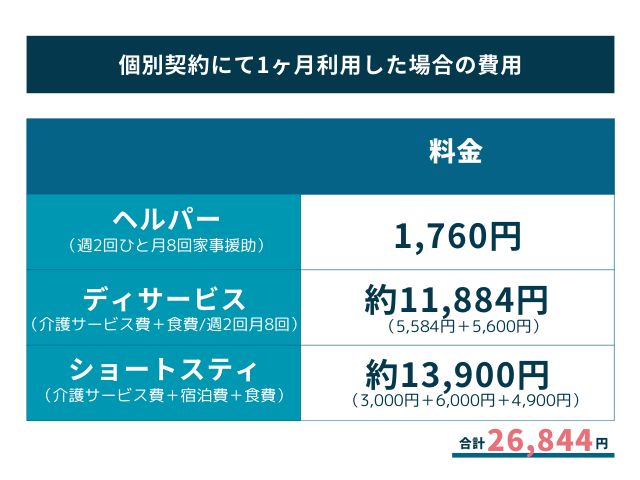

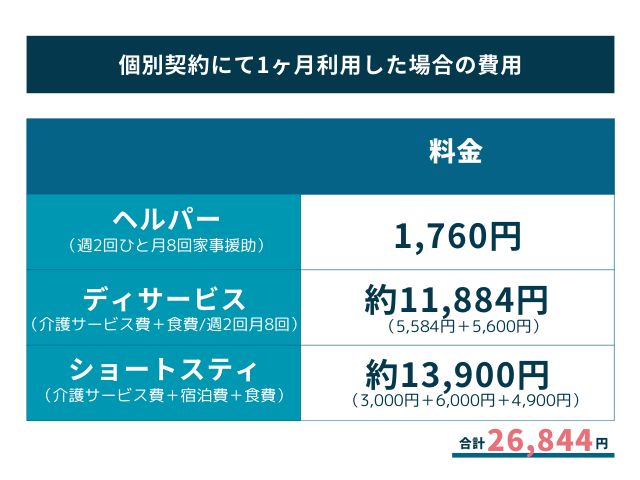

また、ヘルパー、デイサービス、ショートステイを個別に契約した場合の1ヶ月の利用料金も見てみましょう。

個別契約では利用した分のみ費用が発生します。

個別契約のヘルパーには安否確認サービスがない分、小規模多機能型居宅介護と比べて4,614円低い計算となりました。

小規模多機能型居宅介護はヘルパー、デイサービス、ショートステイの3つがセットになった介護保険サービスです。本人の情報が一つの事業所で共有されているため手続きの手間やスムーズです。

短い時間でも安否確認をしてくれるため、たとえば遠方に住んでいる家族にとっては、本人の状態が確認されているという安心感が得られます。

緊急時にも迅速な対応が期待でき、気持ちのストレスも大きく軽減されるのではないしょうか。

まとめ

要介護1の方の在宅介護に役立つ制度として「介護休業」と「日常生活自立支援事業」「小規模多機能型居宅介護」を紹介しました。

介護休業は、これからの介護に備えるための準備期間に最適な制度です。

93日間の休業を分割して取得できるという融通さが便利ですよね。

要介護1となってしまった時は30日間の介護休業を取得し、介護のランクが上がった時などに改めてまとまった休業を取ることも可能です。

また、日常生活自立支援事業は、全国に設置されている社会福祉協議会が行っていて、介護とは違った日常生活をサポートしてくれる制度です。

認知症状が現れ、一人暮らしの方に利用をおすすめです。

認知症状が進むと財布を無くしたり、支払いができない、保険証を無くすなどよく聞く症状から、想像もできないトラブルも出てきます。

離れてサポートしている家族はトラブルのその都度、駆けつけなくてはいけなくなり、時間も手間がかかって大きな負担からストレスを抱えます。

日常生活自立支援事業を活用することで、トラブルに対処するというストレスが無くなり、本人へ使う時間がトラブルのときではなく、外食や買い物など有意義なことに使えるようになります。

小規模多機能型居宅介護はヘルパー、デイサービス、ショートステイの3つがセットになった介護保険サービスです。

3つのサービスがひとつの事業所から提供されるため、本人や家族の困りごとに応じて柔軟にサポートを受けられます。

安否確認があることは大きなメリットの一つです。遠方に住んでいる家族には安心感が得られ、心配からくる気持ちのストレスも軽減できます。

コメント